|

展览前言 纵览20世纪的中国美术史,关于传统与革新、继承与改良的思潮与论战纷起,中国画家不断地找寻国画未来的出路和方向,是镜鉴西方绘画还是继续叩问古老的中国画体系?时至今日,当代画家用作品交出了不同的答卷,当代画坛呈现出了百花齐放百家争鸣的局面。但无论如何有一点毋庸置疑,笔墨作为中国画的独有的表现形式,任何脱离了笔墨体系的作品无法称为中国画。 中国画中的笔墨有相对稳定的法则和规范,这些法则和规范的建立有助于画家进入这个有无比探索空间的艺术世界。但是笔墨系统的法则与规范,决不是要画家墨守成规,而是容许和鼓励他们有所探求和创新,须能借古以开今。纵观画史,自开新面而成大家者,必能穷究前贤血战古人,又能参合时代精神在艺术上自我演进。借古开今的出发点则是“开今”而“借古”,意是站在当下,在不断开拓、实验的同时,把历史作为参照、对话、挑战和超越的对象,构成延伸与超越的关系。 本次展览以“稽古澄心——当代中国画名家笔墨研究展观摩展”为名,是为了将笔墨作为一个学术课题提出来,邀请当代主流艺术名家展示他们的艺术风格和个性创造,以期引起学术界的关注,重新研究笔墨风格的意义和它的价值。相信参展的这些个性笔墨风格鲜明的画家在笔墨上的各自探索成果和他们对这个问题的思考,不仅会对人们有启发和借鉴的作用,而且会把画界对笔墨风格的讨论引向深入。 本次画展将以线上艺术展的方式呈现,参与展览刊登发布的有雅昌艺术网、艺术头条、新浪艺术、腾讯艺术等近百家主流艺术媒体及门户网站,流量巨大,综合浏览点击量预计将达到上亿次,一次参展,永久在线,影响深远,终身受益。 组织机构 主办单位:时代丹青文化传媒 学术主持:王镛 学术顾问:赵成民 展标题字:刘曦林 杨雷鸣 参展画家

杨雷鸣,1963年出生,1980年入伍,原天津武警总队师级大校警官。中国美术家协会会员,天津市美协理事,中国武警书画研究院研究员,天津市政协书画研究院常务理事,天津市作家协会会员,天津市第一届“十佳”青年美书家。擅长人物兼山水花鸟。 作品《盾》入选第九届全国美展获优秀奖;《铁打的营盘》入选第十届全国美展;《利剑》入选第十二届全国及全军美展;《井冈魂》入选纪念5·23讲话发表五十周年全国美展;《岁月》入选黄河美展;《超越》入选第三届全国体育美展;《北国之春》参加天津市2001年首届花鸟画展获二等奖,并被收藏;《热血春秋(一九四九年冬)》参加纪念天津市解放五十周年美展获一等奖。2005年9月被共青团天津市委举办的青年艺术节中荣获《天津市十佳青年美术家称号》有些作品被军内外博物馆、纪念馆、美术馆及民间收藏,并在《中国书画报》、《国画家》、《中国美术》、《连环画报》、《人民日报》、《解放军报》、《中国武警》、《中国武警报》、《天津日报》、《天津今晚报》、《河北日报》等报刊杂志发表。曾多次获武警部队文艺创作一、二、三等奖,多次参加书画艺术大赛及书画“爱心工程义卖捐献活动。其作品及业绩入选《中国书画信息大全》等多种辞书,出版画册《当代实力派画家杨雷鸣》等书。为中华绘画艺术的发展作出了突出贡献。其作品立意高,意境美,用绘画语言揭示了当代军人“丈夫志四海,万里犹比邻”的博大情怀,被誉为“散文画”。 作品欣赏 探访天堂 复归于朴 ——我创作《西部意象山水组画》感受纪略 文/杨雷鸣 天堂在那里?天堂有多远?只有虔诚的信徒知道。我就是一个虔诚的信徒。雪域西藏就是我的天堂,是我灵魂栖息的地方。 我曾多次进出雪域西藏,但每一次我都有新的发现、新的感悟,甚至是刻骨铭心、终生难忘。

雪域之韵 彷徨与自信 1991年仲夏,在“军艺”实习,我第一次探访天堂,曾画过一幅国画山水《东边日出西边雨》,描绘的是我在甘南写生的情景:蓝天白云、阳光灿烂,我和杜滋龄老师急匆匆地走在山间的小路上。突然间,不知从何处漫过一阵蒸腾的云雾山雨,一下子笼罩了西边的大半个山体,雾雨之中的山林显现出隐约无限的幻象,地平线以下变得黑沉沉的,牧民、牲畜、古塬、丛林越发入画,而山体与地平线交界的一线间,却是通明透亮,一时难以用写实性的绘画语言交代清楚。

雪域之灵 如何通过笔枪墨剑劈开西部“高原绘画艺术”之门呢?后来,随着山水画《东边日出西边雨》的发表,我有苦涩,也有自信。这一时期,是我绘画创作的彷徨时期。在“军艺”,西部高原的自然景观,给我留下了深刻的印象,这一时期的画风,我基本上是倾向于写实的,然而涉及到灵感与笔墨,却又往往难以自由地驾驭。 在毕业创作时,写实性的西部高原山水仍使我感到困惑。但在心底,却依然固执地保留着西部高原山水的《一片净土》,那里,是母亲河的源头,是中华民族的文化摇篮;那里,流溢着至善至美的大自然的生命与神韵,是我绘画艺术创作的母体;那里,有我的天真与梦想,有我不羁的天性与自信,有我“但求得意,非关形迹”恣情于笔墨的痕迹。

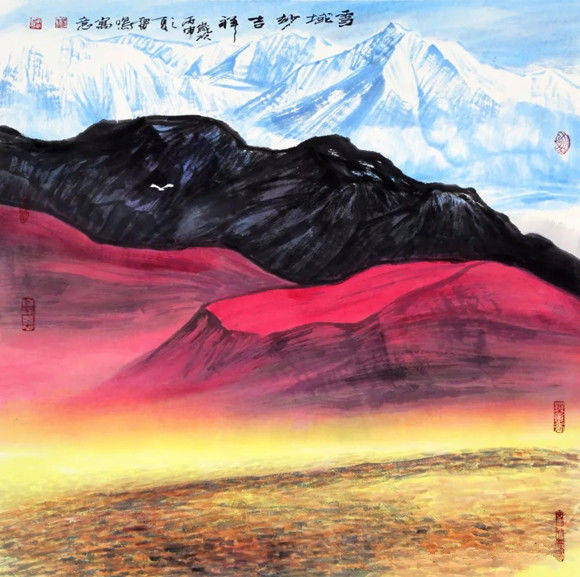

雪域妙吉祥 1994年早春,我满怀惆怅地踏上了西去的列车:伴着火车的隆隆声,我从沉睡中醒来,窗外是流动的夜空,黑沉沉地,偶尔闪过一两辆汽车的灯光,我不知道已经到了哪里,渐渐地,车窗外的天空泛起一片蓝灰色,天际露出第一抹祥霞,当那黄土层层,塬驰蜡象,又一次展现在眼前时,我自己也似乎融入其中,从这山,这塬、这树,这层岩叠嶂中,似能听到信天游的飘渺歌声,曲调婉转而悠扬,雄郁而苍凉。而那迷渺的远方,似乎又包含着生机与幻灭,神奇与永恒的力量,我渴望出师大吉,创造奇迹。

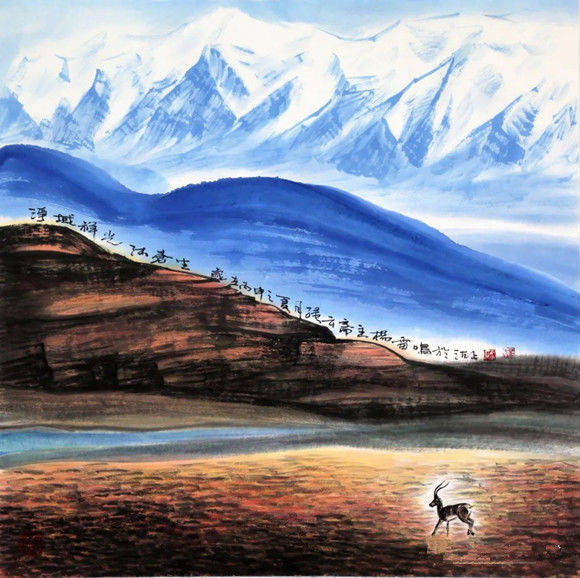

雪山辉映曙色暖 沉睡的冰川雪原,横垣的大漠丛莽,滔滔的九曲江河,盘旋的万里长城,辉煌的宗教艺术,不绝的马嘶驼铃,清晰的纤夫脚印,绵长的青藏天路,沸腾的群山油田等,一曲曲令人陶醉的交响乐章,如火山喷崛,似钛铀裂变,以其巨大的能量催化着我艺术灵感的爆发。 巨幅高原山水《大河源》的创作,使我寻到了艺术的活水源头,也打开了山水画与时代精神契合的通道,即,从大自然的生命与神韵中,去开掘伟大的时代精神,从而寻到清晰的艺术泉眼与喷涌的艺术清流。

雪山多灵雾藏风尚临方眼宽 巨幅高原山水《古道驼铃》、《秦川古道》、《曾经的辉煌》、《历史的记忆》等,都将驼队、马帮、脚夫与纤夫,置于气势磅礴的大山大河之间,通过不同的笔墨语言,诉说着秦至唐代的一千三百多年间,每年都由纤夫背着纤绳,脚夫拉着骆驼与马匹,把东部平原上的几百万担粮棉,西出长安,运往西域的不朽史实。这种难以名状的画面告诉世人,中华民族的历史正是有人民用绳索拉着,用牲畜驼着前进的,也告诉我自己,只有将“精神烘炉中的矿石”,用情感之火铸造成自己的艺术个性,化为时代的豪情,化为笔底的壮阔波澜,才能纵横吞吐,与人民心灵呼应,与天地精神往来,才能描绘出“笔落惊风雨,画成泣鬼神”的千古绝唱,才能构建成“天人合一,物我通达”的伟大命题。 人能成为时代的先驱,画才能成为时代的导言。因此,做时代的先驱,画时代的导言,则是我的自信。

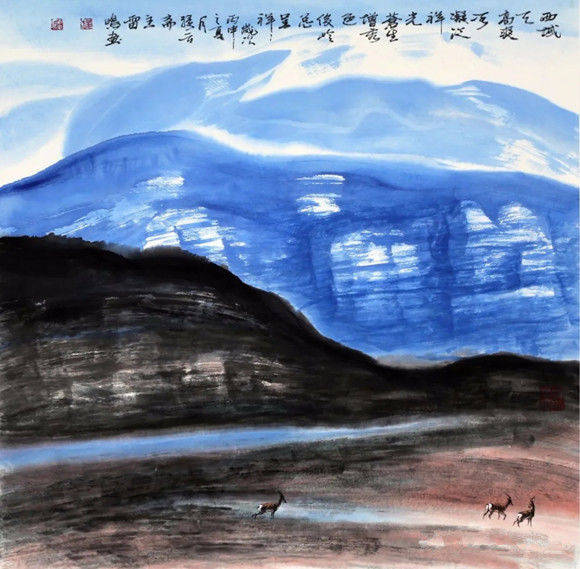

西域天高爽冰凝泛祥光 感觉与时代 “感觉”何意?说白了,感觉就是人对天地气韵、时代精神之洞察。 1998年秋,再次的天堂之旅,使我的绘画观念开始明朗,艺术心态开始平静,懂得了山水画的艺术真谛,归根揭底就是“画感觉,映时代”。我对雪域西藏高原的总体感觉是:神奇与神秘。 在西藏,我时常背着一个大画夹,形单影只地走在浩渺的雪域高原上,那广袤千里的草地,冷峻逼人的雪峰,将人类映衬得那么微不足道。藏族同胞在艰苦恶劣自然环境里繁衍生息,它们热爱这块生于斯,长于斯的土地,总是乐观自信地对待生活,他们在空旷的原野上高吟动人的情歌,说唱远古英雄格萨尔王与妖魔鬼怪厮杀的壮烈史诗,他们的歌谣总是充满了自强不息、昂扬向上的格调。每当在高原上偶尔听到一两声悠扬、高昂的牧歌,我就会热血沸腾,一扫旅途的疲劳。这一切,都使我清醒地感觉到:西藏民族实在是太伟大了,他们与赖以生存的天地、山河有机地融成了一个整体。天地就是人,人就是天地;山河就是人,人就是山河。

西域天高爽碧水泛玉光 在我运笔施墨,创作高原山水画《雪域魂》、《大漠落日》、《高原流霞》、《古塬荡新机》等之时,我清醒地呵护着我“感觉”中故有的真诚,我的精神似乎有一种超越现实的快感,一下子理性的勾起了我对高原文化的迷恋,以及对中国山水画古典精神与现代意蕴的冷静思考,而有时却使我处在神志清明中的一种新奇的“转型状态”。但是我知道,“转型”绝不是割断我与传统精神的联系,它是通过情与理、理与法、意与境、境与道的柔和,将雪域高原所特有的人文特征展示给人们,以留下我在高原山水画艺术上复归“天人合一”的轨迹。 在宗教色彩浓郁的西藏,神无处不在,山是神山,水乃圣水,现实与幻想结合,自然与心灵融汇,在藏族同胞的心目中,大自然是一种象征,充满了神奇与神秘,具有一种强烈的号召力与威慑力。我作为佛家弟子,我崇拜过山,恐惧过石,受过“万物有灵”的沾溉,我那种根深蒂固的潜在思维,与藏族同胞心契神会,并且愈发鲜活,时时从我的思维感觉、艺术灵感与山水作品中溢露出来,进而用自己独特地笔墨方式解读着宗教这部巨大的典籍。

西域皆秀色雪岭似蜃楼 我的高原山水画《朝圣图》、《一片祥云下》,《香烟断径径未断》、《梵山巍巍紫钟悬》、《洞天福地境非凡》等,从画面感觉看,虽是雪山远眺,梵山高耸,宫刹巍巍,古堡林立,但一片祥云下围绕着神山、圣水、古寺转经的圣举,却让世人惊叹先哲的英明与伟大,在浩瀚的宗教海洋里,使自然生态得以平衡,文化古迹、自然资源得以保护,才使得西藏至今留存着无数被神化了的古寺、古堡、圣宫,才有着今天转着经轮,磕着等身头,祈祷福寿绵长,政通人和的壮观。 2003年秋,我去了康定,车过业拉,凭窗远眺,两测山势愈看愈奇,而山腰下梯田层层,庄家已经收割,一簇簇秸秆垛在田间。然而,这儿更令我迷恋的是爬满藤蔓,长满瓜果、庄家的小山坡,以及依傍着一簇簇青竹、随地势而建的错落有致的房子。我爬到人家的节楼上、山坡上,拍了许多早年建造的老房子的照片。后来,我创作的山水画《古塬民居》时,去掉我认为繁琐的点缀,只突出不同角度,不同结构,但有着统一风格的新建节楼、老式民房,以及小巷、沿街小路,通过艺术提炼,把它极其静谧而又有着悲美的历史色彩展现给读者,也把西部大开发中的沧桑巨变这一改革开放的时代气息展现给读者。

苍松添秀色峻岭总呈祥 海拔五千多米的甘孜高原上,在庆幸天路通车的一瞬间,牧民们那黝黑透红而又喜悦的脸堂;在山乡小学复课的日子里,师生们那特有的几近炽灼的目光;在夜幕降临的闲遐中,姑娘们那轻柔而又近乎粗狂的动作,都使我好奇感动。久未写生,当毛笔再一次划过纸面,依然会感觉出一种随之而来的快感,或许对于艺术而言,心与物的感应是最重要的,而面对自然物象得之于心应的瞬间把握,充满激情的粗放之笔,也许比理性的微勾细描更令人感动。 这一时期,我在创作上仍趋于写实,写真实“感觉”中的“时代”之实,如高原山水画《山乡秋红》、《沸腾的群山》、《歌传山外木楼中》等,虽是秋山欲动,诸峰秀拔,画面浑厚华滋,而在“育红小学”的校园里,却欢歌笑语,书声朗朗;“雪山隧道”的出口处,却车轮滚滚,欢声雷动;“文化大院”的木楼上,却霓虹闪烁,轻歌曼舞。

大漠深处 这些近乎阿尔米亚山洞壁画的画面,虽然说不上典雅别致,但至少可以凭借我的感觉,一种撼我心力的感觉,而为人们留下一行大时代背景下的,在艺术上“复归于朴”的轨迹。 意象与心游 2008年春末,在二郎山上,丰富的自然景观意象与人文景观意象,给了我艰难跋涉之后的无限欣喜。 那里,峰顶平平如削,坡脚形如披麻,山石岩岩欲动,红柳株株葱茂,浑厚耶,何以尽山之势?横观群峰连绵,仰望云霭显晦,俯视梯田回旋,一派神韵空濛,独绝耶,何以皴出华滋?我在盘山路上久立,真有如梦如痴之幻觉。 幻觉中,一幅高原山水《大气磅礴戏苍山》的心稿脱颖而出。创作之余,我与几位画友饮酒狂歌,頽然而醉,恍而复醒,醉余作画,乘兴泼洒,倒也悟出几分画道:“画皆言气,气者,生命之气、能量之气、全息之气,意象精神之谓也”。“不朽的艺术作品,乃不朽的意象精神所铸成。一幅画看上去意象濛晦,精神萎靡,必然是画中景观精神有毛病。学画之人,断不可因觉得意象精神之可贵,而忽视景观精神的研究与表现。好比一个人,精神不振,必然肌体不佳,若肌体气血充盈、生机旺盛,精神何以不炬铄生辉?作画亦复如是。意象精神与物质景观永远是辨证的”。

叠灵晓雾 于是,我开始探索高原山水艺术的,意象精神的奥秘与笔墨精神的灵性,其感悟与收获,自然是在意象精神的统领之下,激扬水墨的元素,使作品大气流贯,意象横生,气势逼人,从而实现我一个画家胸襟对时空的超越。一般说来,以意象精神见长的艺术风格,必定蕴含着艺术家心灵的远游,而“心游”又必然给作品图式、笔墨带来空灵、虚运、浑茫与悠远的韵味。 在“心游”的道路上,我把倾心于水墨精神表达的审美理想,寄托于山石、云霭、河流之中,竭力把全部的生命沉浸在自然造化的意象之中,在我的笔下,形而下与形而上、现实与幻想、具象与意象的综合,都是一种“心游”的结果。质言之,这就是伟大时代和着禅寂、玄趣、通达的最高境界。

光影交响曲 因此,我的高原山水《大气磅礴戏苍山》,以及之后的《暮重柳更红》、《丹染秋塬秋更浓》等姊妹篇中,计黑当白的艺术原则,凸显张力的结构关系,无不是心游于直觉与知觉中,创造块垒般的意象因素和形象符号,又无不是钟情于出乎自然景观的意象闪光与恢宏磅礴的气势,这是我理想中的最深层的审美意蕴,所以,我把自然山川人格化、精神化、艺术化,把形而下的客观存在转化为深邃幽秘的水墨符号美,如此,我的“心游”,才能“复归”特定的笔墨图式,并获得充分的宣泄,诚如我作品中的或千仞壁立,或万重危岩,或蜡像驰塬所隐喻的那种高吟低唱的壮士情怀。 至此,人们可能问及:在当前这个美学潮流日趋“个性”的时代,而我却大谈什么“心游与复归”,此是否可言“费力不讨好之危险的探索”乎? 同志,别误会!在本世纪,古典美学虽已式微,但仍有其“永恒”的精神余韵可资。虽然同是“心游”,但我对“心游”的理解却有别于古人,古人是通过审美气质的陶冶去追求意境的和谐,而我则是通过文化的积累、艺术的感知,来达到艺术的自我复归,这种古今不同的沿革,不是我无意的选择,而是取决于时代精神思潮的规约。

净域苍生祥光沐苍生 应该说,我所讲的“心游与复归”,旨在把高原山水艺术推向意象的境界,与古典的山水艺术悲剧来个彻底的诀别,如果是这样,我宁肯玉碎,不为瓦全,甘愿碰得头破血流! 结构与笔墨 结构与笔墨的生华,也源于一次探访天堂河塬的偶然感受:雾霭袭来,使灰白的残月、空旷的荒野、交错的树影、丛丛的丘冢,一下变得朦胧、隐约、迷濛、模糊不清,似乎失去了一切物质景观的本来面目。 我穿行在这片苍凉的古塬上,参差的树影,游离在我白色的衣衫上,有些慌乱,有些恐惧。恢恢天机,难道你不知道对鬼神的敬畏吗?但我不能行而怯步,于是,我听到了那远至天际的地平线上传来的一阵阵《河塬嫁女》的鼓声。 前面有一潭静静的水,已不知有多少年,月夜下泛着青悠悠的光。俯视水中的我,似又不像,我是谁?我的灵魂或许本应是那古塬上不易察觉的幻象。然而那阵阵鼓声已从遥远的天边传来。是谁在招魂?

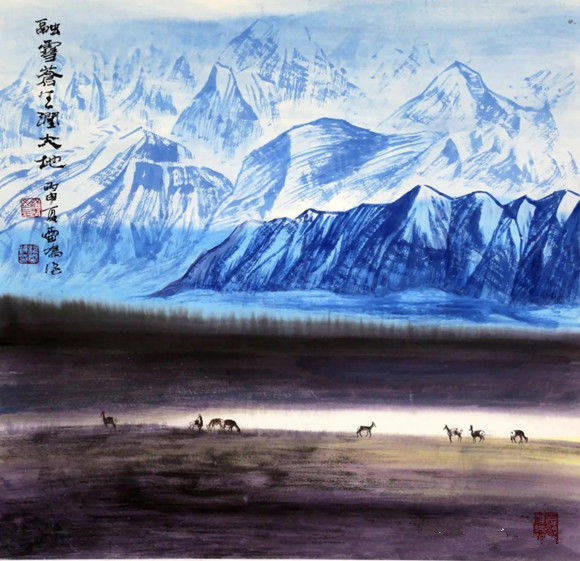

融雪苍生润大地 在一阵阵激越的鼓声中,我有些激动,有些亢奋。让我去吧,抛开这疲倦的躯壳,和着长空的鼓声,盘旋在星月之间,去游历飘渺的宇宙空间。让我去吧,在我魂魄翱翔的庄严里,让我意气风发地走向那《圣洁时空》的彼岸。 塬下寓所里传来同伴的呼唤,把我从夜的迷茫中惊醒,面对着同伴们一张张困惑的脸,我轻轻的问:“《圣洁时空》怎么画?”,“三个臭皮匠,抵个诸葛亮”,随着我与同伴们的三思,一个“不满足于形而下的山河实相,而着意传达生生不息的宇宙精神”为指导的画思模式诞生了。 既然,不以山水为物质景观,而着意塑造其精神景观,那么,力度与整体结构,便是不可缺少的表达方式。所以,我摸索绘画的第一幅高原意象山水《圣洁时空》,以及后来绘画的《红妆素裹》、《横空出世》、《大气流贯》、《寒山照古刹》等,都意象横生,整体感很强,都是在强调力度的前提下,打破了传统山水的高远、深远、平远的构图法,而偏于平面化的散点透视构图,虽各个局部都力求精湛,却无碍于整体大局,反而使作品在整合的方式中,获得结构严谨的整体感和超常的力度,并使之溢出画外,形成“水墨张力场”,霸悍之中不失流美,奇崛之中呈示力度,这自然是就整体结构而言的。

山水之一 我《高原意象山水画集》中的作品,多为几何形的巨石结构关系,或是平面展开,或是连续的样式呈现,或是向心式的堆积构图,笔墨在这几种图式或收蓄或喷薄框架中获得活力,并透过意象淋漓的元气,显示出造化无极与宇宙大美的气势。 从特定的角度去分析,我作品的力度又都来源于虚实、雄浑的整体结构的动态表现形式,“虚”的云烟、雾霭与留白处便是气的流动之所在,而“实”的山崖、巨石的造型便成为“势”的基础与依托,两者互动,所形成的张力,则左右着人们思想情感活动的氛围,并在“画外”留下无尽的余震。我之作品的整体结构之所以理性有序,完全是源于我对水墨材质有序性的操作过程,因为我竭力追求的是笔的精湛与老辣。 |

杨雷鸣︱稽古澄心——当代中国画名家笔墨研究观摩展

来源: 作者:admin 人气: 发布时间:2020-09-24 10:13

频道精选

- 乐融儿童之家:早教托育一体化是必然的趋势2020-05-13

- 爹地宝贝响应战“疫”号召 持续优化产能2020-05-09

- 国庆中秋去哪儿嗨?北京清凉谷邀你玩! 2020-09-28

- 为人民谋事 为孩子点灯——钟南山院士创新公2020-08-14

- 2020年江西省南昌大学医学类成人高考,考生报2020-07-23

- 天管委收藏书家----张小东2020-10-28

- 即墨古城:“文以载道,礼衣华夏”主题活动元2020-11-15

- “2019(第三届)中国铁建杯马术超级大奖赛暨2019-12-02

- 高合HiPhiX上演圣诞版“车舞秀”2020-12-24

- 工资3500,为什么敢买200万的房子?2020-07-06

建博会直播间大咖对话-澳大利亚AUECO总经理

建博会直播间大咖对话-澳大利亚AUECO总经理浏览次数:110次

童治军画松

浏览:0次

为人民谋事 为孩子点灯——钟南山院士创新浏览:73次

著名书法篆刻家唐建平先生:书法求古意,谈浏览:0次

为什么国家卫生部原副部长殷大奎等相关领导浏览:0次

中华文艺联合总会会员书画展2020之五浏览:0次

意境深邃 自然脱俗--画家王新峰浏览:0次

画家邹佳金作品欣赏浏览:0次

悟道三人行——中国当代书画家段国强、陈军浏览:0次

2020年最具影响力艺术家吴仲权——气韵清雅浏览:0次